在永春县内收藏着一方十分奇特的已有百余年历史的石碑。其碑文内容既有汉文,亦有英文,是该县现藏唯一一方刻有英文的与基督教有关的石刻文物,真实见证了近代基督教在永春的传播,以及近代医学在永春的发展。

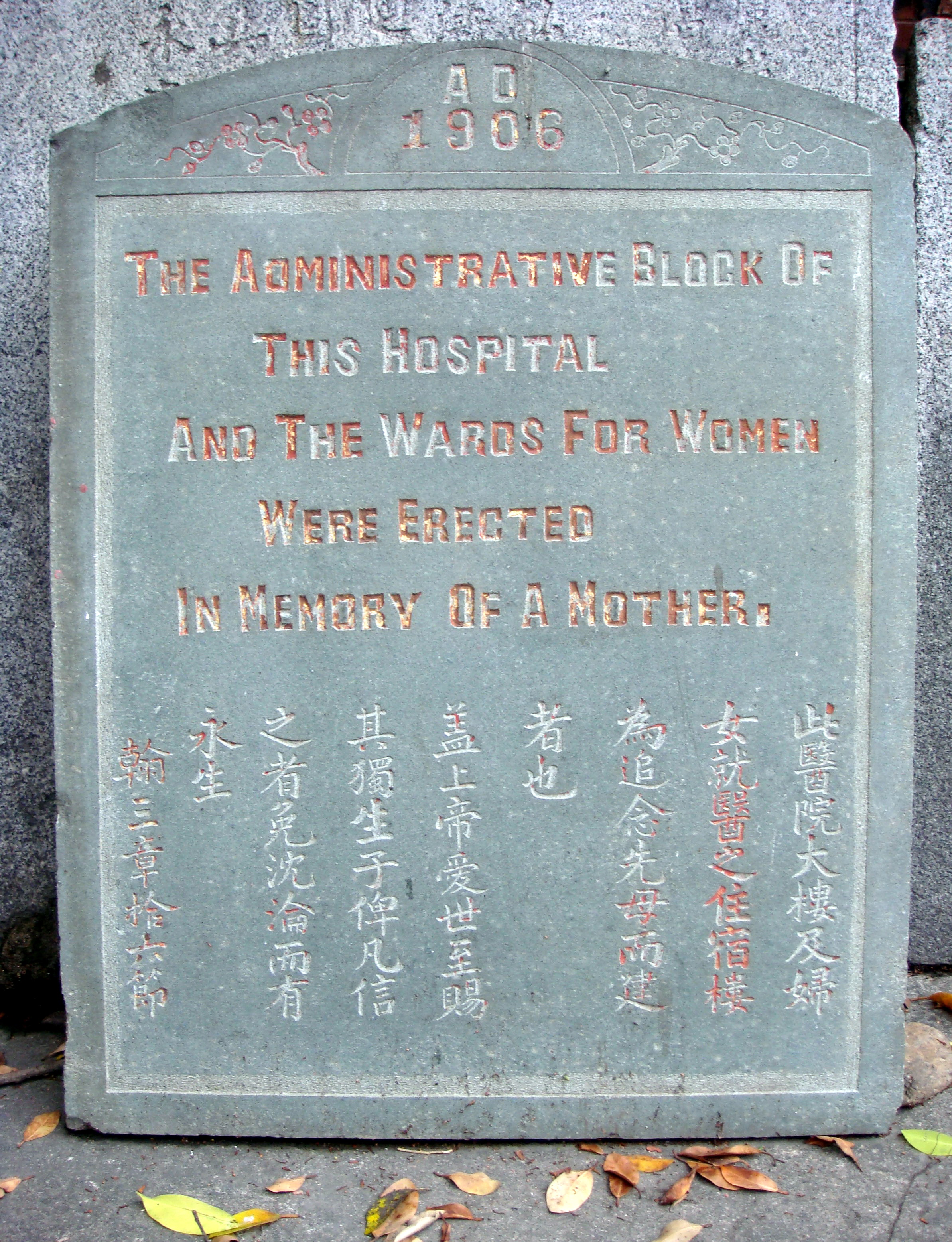

这方石碑为绿辉岩,通体呈纯正的灰绿色,高71.5cm,宽56cm。碑的最上端部分略拱,中刻“A.D.1906”,两边有枝、花、叶纹饰,似为梅花。碑的主体内容分为两部分,上部分为英文,下部分为汉文。英文内容为:“THE ADMINISTRATIVE BLOCK OF THIS HOSPITAL AND THE WARDS FOR WOMEN WERE ERECTED IN MEMORY OF A MOTHER.”分成五行,从左向右横刻。汉文内容为:“此医院大楼及妇女就医之住宿楼为追念先母而建者也。盖上帝爱世至赐其独生子俾凡信之者免沉沦而有永生。翰三章拾六节。”(原文无标点)分成九行,从右向左竖刻。文字和纹饰原来涂有红漆,现部分已脱落。这方石碑除了边缘有些地方略有缺损外,其余品相十分完整,虽已历100多年的岁月,却几乎看不出风雨侵蚀的痕迹。

公元1886年(清光绪十二年),大英长老会传教士到永春传教,发展颇快。1888年,长老会医师、泉州惠世医院院长颜大辟(Dr.Davidgrant,英国人)到永春,在五里街开设临时诊所,此为西医传入永春之始。1895年,建永春医馆,使西医逐渐为永春民众所接受。1904年,长老会派医学博士马士敦(英国人)继任永春医馆院长。鉴于当时医馆较为简陋,由马士敦倡导,得地方人士及华侨热心捐助,在真武殿原址翻建楼房4幢。1906年竣工,设有挂号处、候诊室、诊病室、手术室、药剂室,并有教学室、大讲堂、学生宿舍、男女病房、医生楼及协理楼等,后又安装电灯、自来水,添置显微镜及外科医疗器械,病床从20张增至100张。服务范围扩展到邻县,海外侨胞亦有专程返乡就医者。至此医馆的规模初具,改名为“永春医院”。

近代基督教在永春传教的同时创办医院,有利于其传教,客观上也把现代医学引进偏僻的山区,对普及当时永春落后的人民卫生保健起了一定的积极作用。解放后,基督教永春医院收为公办,1956年迁入县城北门外旧环翠亭之麓新建院址,与县卫生院合并为公立永春医院,1985年迁入西门外现址。基督教永春医院旧址现作县委党校,原来的建筑大多已不存,只有两座当年给年轻护士做食堂和宿舍的楼房(俗称“姑娘楼”)还在。

永春县内保存的这方石碑,是基督教永春医院于1906年扩建竣工时所镌立的。公元常以“A.D.”(拉丁文AnnoDomini的缩写,意为“主的生年”)表示,“A.D.1906”即公元1906年。经过翻译,碑文中所刻的英文意思即汉文“此医院大楼及妇女就医之住宿楼为追念先母而建者也”。至于“盖上帝爱世至赐其独生子俾凡信之者免沉沦而有永生”,则出自《约翰福音》(新约圣经正典的第四部福音)第三章第十六节,现在所见一般译作:“神爱世人,甚至将他的独生子赐给他们,叫一切信他的,不至灭亡,反得永生。”由于马士敦倡导扩建医院,得到永春地方人士及华侨的热心捐助,这方石碑即为当时某位信奉基督教的捐资人所立。但由于资料缺乏,这位捐资人是何人,尚待查考。

作者:林联勇