卷首语:诲人不倦、兢兢业业、尽心尽力、春风化雨——这是我们对老师的良好印象。值我国第38个教师节来临之际,本报特刊发《永春县志》收录的永春当代五位著名校长和教师,以志纪念。

诲人不倦、兢兢业业——永春名师

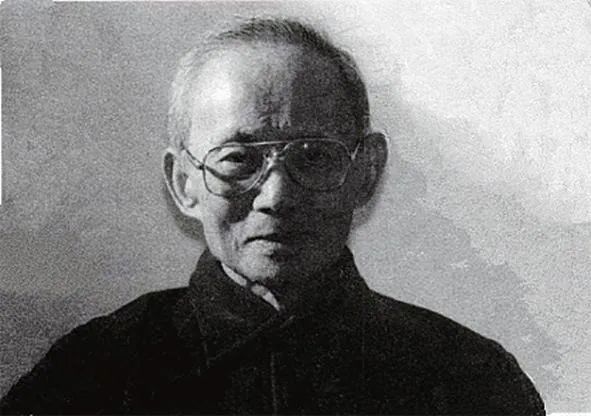

曾天民

曾天民,号翰笙,县城西门内人,清光绪三十一年(1905)生。原为湖洋乡刘氏子,家贫,襁褓时即过继给曾家。三岁,随母南渡马来亚吧双寻父,童年时即帮助其父经营小咖啡店。每日送弟入学,经常在教室外听教师讲课。校长朱某(佚名)看他有求学愿望,雇为校役,并准免费就读。在学成绩优异,得提前高小毕业。不久,应聘任该校教师,1923年加入中国国民党。1924年回国,在福州跟校长朱某补习中学课程,第二年考入厦门大学先修班,再考入该校本科。他主修教育,辅修理科,文理兼长,故毕业后中学课程各科教学均能担任。求学期间,他还在校外中小学及市总工会兼课兼职,以补学费之不足。

1930年,大学毕业。翌年,应上海泉漳中学之聘,任教务主任。1932年,淞沪抗战爆发,学校停课,乃回福建,担任仙游县教育科长。后应好友苏克惠之聘,任永春中学教务主任。抗日战争发生,他组织抗敌后援会和战时服务团,训练消防救护队员,劝募救国公债,慰问征人家属。1938年秋,任永春中学校长。越年,学校内迁达埔乡。当时,学生患疟疾病者甚多,他延聘庄志烈、黄贞明为校医,并购备大量金鸡纳霜等药物,做好医疗防治工作。

1942年秋季,经省教育厅批准永春中学增办高中,他吁请地方热心教育人士捐资,发动学生利用课余时间挑沙抬石,建教室5座10间,三层宿舍楼1座。

天民担任永春中学校长,前后11年,成绩比较显著。他以校训“精毅诚朴”律己育人,养成良好学风,在全省历届毕业生会考及投考大专院校的录取率,都位居前列。在“精毅诚朴”四字里,他尤重“诚”以待人,故教职员工认真工作,学生勤于学习,教学相长,学校声誉日隆,南安、惠安、安溪、德化、大田等县学子,纷纷负笈来学,生数发展至1000多人,成为全省规模较大的中学之一。

“师道尊严”“严师出高徒”,是他教育观点之一。每个学年,从新生入学考试到学期考试、毕业考试,他都亲自过问,严格要求。他爱惜人才,有些学生经济上有困难,或出校后找不到工作,他都尽力帮助。

曾天民于1955年病故。

天民有子女11人,除长子、次女于新中国成立前参加革命外,其余均大学毕业,并在各有关部门工作。

摘自永春县志编纂委员会《永春县志(1990版)》

永春一中校园旧貌

苏克惠

苏克惠,又名德恭,县城北门内人,清光绪三十一年(1905)年生。父智贞,青年时南渡印尼安汶,与邑人郑世允、尤扬祖创办公司,经营商业。平素对桑梓教育及其他公益事业,多所关心。曾出资并发动侨胞捐款,修建永春中学校舍及赞助学校经费。抗日战争期间,受星马侨亲委托,办理本县赈灾平粜工作。

克惠幼年随父出洋,1916年回国就学,1929年毕业于厦门大学数理系,即应聘为县立永春中学校长。他诚恳朴实,事事以身作则,经过数年的惨淡经营,著有成绩。后学校收为省办,历届毕业生参加会考,成绩均居全省前列。

1938年,克惠调任龙溪中学校长。越年,又调任龙溪简易师范学校校长,该校校址在南靖县,当时划为抗日前线,省教育厅决定将该校迁往建宁。在交通极为不便的情况下,他率领学生,翻山越岭,徒步行走18天,行程上千里,终于把闽南沿海地区一所简易师范学校搬迁到闽西北山区,为该地区培养小学师资作出贡献。

1942年,克惠调任在德化县的省立晋江中学校长。他生活朴素,任劳耐苦,赢得全校师生的敬佩,形成了良好的学风。

抗日战争胜利后,他被调为厦门市民众教育馆馆长。第二年,又调任仙游师范学校校长。1947年,调省立厦门中学校长直至解放。

新中国成立后,任厦门第一中学教研组组长。他教学认真负责,为学生所欢迎。1956年被评为省、市先进工作者。先后任厦门市政协第二、三、四届常务委员,第五届委员。1979年退休,1984年病逝。

摘自永春县志编纂委员会《永春县志(1990版)》

李家耀

李家耀(1901-1993.1.20),桃城镇人,著名画家。

1901年,李家耀出生于书画世家,祖父、父亲均擅长丹青,尤工花鸟人物,家耀从小受到熏陶。6岁入乡塾启蒙,8岁即承塾师命代画扇面及帐眉,展露绘画天资。小学肆业即赴福州升中学,毕业后考入燕京大学理科。当时燕京大学成立绘画研究会,家耀踊跃参加研究会活动,颇得当代画家陈师曾、汤定之、陈半丁、胡佩衡、李毅士的赏识和指导。1919年,转入上海美专攻习西洋画,获刘海粟、汪亚尘、王济远指教,潜心研讨,孜孜以求,绘画技艺大进。

1922年夏,上海美专毕业,返回永春,先后任省立十二中学(今永春一中)、省立十三中学(今厦门双十中学)美术科主任。10月间,其父遭地方民军杀害,逐举家避往厦门。在厦门,家耀创办美术画室,联合永春名流郭其祥、郑世鼎、郑兼三诸乡亲创办《迫击月刊》,报道家乡实情,邮寄南洋各地侨亲,颇具影响。

1926年4月,南渡新加坡先后担任桃源学校校长、华侨中学美术教员、马来亚吉隆坡国民学校校长、新古毛明新学校校长、吉隆坡尊孔中学美术教员,吉隆坡中华中学美术教员兼校秘书长。期间多方联络星马永春乡亲,积极参加筹组成立第一届南洋永春同乡会。

第二次世界大战前夕,教员工资菲薄,家耀儿女众多,不胜负担。1940年,弃教从商,创办同利公司,经营树胶业。1942年,日军南侵,马来亚沦陷,商业停顿,人心惶惶,家耀闭门习画。1945年日本投降,李家耀另组万利栈有限公司,继续经营树胶业,时达12年,略有积蓄。终激流勇退,弃商转入书画研究,孜孜不倦,精益求精,直至晚年。

家耀热衷于收藏中国古代及近现代书画珍品,认真观赏,临摹创作,潜心研究,其画独树一帜。

家耀喜欢游历,他游览过许多世界名胜,饱览各地山光水色,丰富创作源泉,参观美术馆藏,拓展书画视野。1956年8月,他参加马来亚中日贸易考察团,搜购历代名家画谱碑帖,喜获旧日师友齐白石、陈半丁绘赠;1962年,游印尼爪哇及峇厘岛,实地写生;游览英国、法国、意大利、德国、瑞士、丹麦、瑞典、挪威、比利时等国城乡,参加多国艺术馆、画廊现场写生作画。1972年回国观光游览北京及江南名胜古迹。1973年,到澳大利亚,参观悉尼、墨尔本维多利亚国家艺术馆。1974年,游览菲岛、中国台湾,参观中国台北故宫博物院。1976年4月,再次回国观光,饱览西北、西南名胜古迹,并在桂林写生山水;10月,旅行美国、加拿大、日本、印度、尼泊尔,登临喜马拉雅山,观日出奇景,写生作画。1978年,携夫人重游欧洲10国。1983年春节,携家人到印尼多岩湖度假,从事写生创作。

家耀由于游历广泛,又深入生活,其作品题材丰富。他举办多次画展。1922年,在厦门举办首次画展;1962年,在吉隆坡首都别墅举办“家耀作画40周年纪念”个人书画展;1970年,在吉隆坡举办个人书画展;1975年,由马来西亚国家艺术馆在吉隆坡举办家耀书画个展;1980年,在吉隆坡精武山举办家耀80寿辰书画个展。此外,多次参加各国艺术馆或其他团体主办的集体书画展。

家耀的人生哲学是“我喜丹青,与世无争”。他以画会友,从不卖画,而把美好的书画艺术佳作送给师友,赠给国际友人,献给马来西亚国家艺术馆和高等院校及母校永春一中。

家耀书画作品颇丰,著有《家耀书画集》《家耀书画近作集》《继美堂书画选集》《若墅堂书画选》《家耀书画选集》(李家耀作画55年回顾纪念册)《80老人李家耀书画集》等。

1995年1月20日,李家耀在马来西亚吉隆坡去世。

摘自县委党史和地方志研究室《永春县志(1988-2007)》

刘心村

刘心村(1908.7-1994.12),又名刘琼瑶,湖洋镇锦凤村人,永春第一中学地理教研组老师。中国民主同盟会会员、中国陶行知研究会理事、中国陶行知基金会理事,江苏省陶行知教育研究会会员,福建省陶行知研究会发起人、副理事长。

20世纪20年代,刘心村毕业于集美师范学校。1928年11月至1930年9月,在南京晓庄学校大学部学习,是教育家陶行知的学生。30年代初,刘心村离开南京到集美试验乡村师范从教,大力推行陶行知关于“平民教育”“乡村教育”理论。1933年秋至1934年,回永春湖洋中心小学从教,试行适合乡村实际生活的教育,实行陶行知“生活即教育,社会即学校,教学做合一”的主张,以中心小学为改造乡村的中心,建木工场和试验园地,推行小先生制。后又到省立沙县师范学校等校从教。曾在仙游县教育科任督学、永泰县代理教育科长、东山县教育科服务员、明溪县教育科长等职。

1949年5月,刘心村参加中共泉州地下群众组织,任泉州支前供应站(转运站)代站长,为解放泉州作出了贡献。新中国成立后,先后担任晋江中学(今泉州五中)总务主任、南安罗荣中学校长、永春二中(今崇贤中学)、永春一中地理科教员。1972年退休,1986年落实政策,改为离休。

刘心村在永春二中、永春一中任教期间,热情讴歌新中国建设,开展爱国主义教育,大胆宣传陶行知教育思想,教唱《锄头歌》。研制脱胎地理模型,开展矿物标本展览,并发动学生找矿报矿,寻找水资源,并身体力行,使地理教育服务于国家经济建设。

1964年冬,他不畏艰辛,开始长期坚持自费探寻引闽入晋之水,解决晋江地区缺水缺电大问题。直至1978年,长达15年之久,他深入龙门滩调查考察,历尽艰险,请教樵夫、牧童、渔夫、乡民,谦虚请教水利、地质诸专业科技人员,大胆提出开凿隧洞,将闽江大樟溪干流清洁之水,通过隧道引入湖洋溪,经桃溪支流,送到南安、晋江、泉州,并实行梯级开发,综合利用。1965年后,多次向中央、省、地、县积极建议开发龙门滩跨流域引水工程,并实地绘制图纸,他的建议多次得到各级政府重视。1978年,福建省晋江地区龙门滩引水工程总指挥部挂牌成立。1985年,几经下马的龙门滩跨流域引水工程,经国务院批准列为1985年全国中型水电十大工程之一,重新上马。1990年,省政府颁发闽政(1990)综173号文件《福建省人民政府关于颁发福建省科技工作者优秀建议奖的决定》,对“龙门滩跨流域引水工程”进行表彰。文件中称:龙门滩跨流域引水。产生效益:建议被我省水电厅采纳。龙门滩引水是我省目前最大的跨流域调水工程,具有显著的经济效益和社会效益。跨流域引水量约4亿立方米,水头落差310米,被利用四级发电,总装机74000千瓦,年发电量3.44亿千瓦时,解决了晋江地区65万亩土地灌溉用水不足问题,并为湄洲湾开发和石狮市建设用水提供了水源。目前已建成一级电站,装机容量1.8万千瓦,年发电9000万千瓦时。二级电站装机容量2.6万千瓦,现已开工。建议人:刘心村,原永春一中教师。

1990年9月26日,在省第50次科技月谈会上,时任省委书记陈光毅将1000元奖金和荣誉证书交到刘心村手中。刘心村心潮澎湃,热血沸腾,决心再接再厉,为泉州建设再创辉煌。1991年2月23日,刘心村向省政府提出了《关于请求进一步完成龙门滩跨流域引水工程的报告》。他不满足于已有的完成提水4亿立方米的成绩,大胆地提出“再提引10亿立方水到湄洲湾”的建议。1994年1月11日,刘心村又提出新建议、新报告《请求为湄洲湾引水,以应大开发建设用水之急需》。此时,刘心村已重病在身,双眼失明,他仍坚持一手按着桌角,另一手费力地探索着写信、写建议、打报告。

1994年12月,由中国科学技术出版出版的《泉州市科学技术志》,分别在“大事记”及“农业科学技术、引水工程”两个章节,对刘心村长期坚持建设龙门滩跨流域引水工程的建议给予记载。

根据泉州龙门滩引水工程管理处关于《龙门滩简介》载:刘心村建议开发的龙门滩跨流域引水项目,截至2004年底,已实现跨流域引水51.46亿立方米,完成发电量18.07亿千瓦时,实现销售收入3.5亿元,交纳各种税金9148.51万元,创造净利润8688.04万元,实现股东分红还贷1.0亿元,为泉州经济和社会建设作出了重大贡献。

刘心村将为社会主义建设报矿寻水,列入自己的地理科教学,进行地理课素质教育的探究,并作为自己对陶行知教育思想的“生活即教育、社会即学校、教学做合一”的实践。他对陶行知先生非常敬仰,撰写多篇论文,发表在《福建日报》,并编纂《伟大的人民教育家陶行知》一书。生前一直和陶行知先生及其家人保持密切的书信联系。20世纪80年代,他把这些珍贵的书信文物毫无保留献给国家,并收入《陶行知书信集》。

1994年12月,刘心村因病去世,享年86岁。

摘自县委党史和地方志研究室《永春县志(1988-2007)》

林振述

林振述(1912-1996.3.23),讳纲作,字庶进,笔名林蒲、艾山,英文名林保罗,蓬壶镇美中村人。美国南方大学哲学系博士、教授,著名诗人、文学家、哲学家。

林振述少年时泉州中学初中毕业,后就读于泉州黎明高中、上海立达学园、集美高中。高中毕业后考上北京大学攻读英文和哲学。抗日战争期间,北京大学、清华大学、南开大学三校组成长沙临时大学,后迁入昆明,改名国立西南联合大学。林振述参加该校组织的湘黔滇徒步旅行团,历尽艰辛,由长沙徒步到云南昆明蒙自,1938年成为西南联大首届毕业生。1939年,林振述到贵州省贵阳市花溪清华中学任教。1947年经胡适写信推荐,于1948年初赴美国哥伦比亚大学学习深造。1955年获美国哥伦比亚大学博士学位。1957年起先后在美国克莱夫林大学、路易斯安那州南方大学等校任英文和哲学教授。曾任台湾师范大学教授。1965年任美国南方大学哲学系主任。1989年退休,美国南方大学赠予他“终身荣誉哲学教授”光荣称号,并聘他为该校顾问。

林振述从小聪明,才华横溢。早在抗战之前就在朱光潜主编的《文学杂志》上发表小说,在巴金主编的《文学丛刊》上发表中篇小说《苦旱》,在重庆烽火社的《烽火小丛书》发表短篇小说《二憨子》,在香港《大公报》文艺副刊上发表5万余字的长篇文学通讯《湘西行》。沈从文是他的指导老师,沈从文在他主编的《今日评论》的作者介绍栏称他为“西南青年作家中最有创造性之作家”。到美国后,他发表旅游随笔《美国大烟山纪行》等作品。林振述说,指导他学习方向的是中学时代的业师梁披云,影响他哲学思想的是熊十力、汤用彤,影响他文体的是沈从文。

林振述的许多诗在香港、澳门、台湾地区相继结集出版,引起广泛反响。如1956年,第一部诗集《暗草集》由香港人生出版社出版;1960年,《埋沙集》由台湾文星书店出版;1994年,《艾山诗选》由澳门国际名家出版社出版。国际知名文史专家、美国威斯康辛大学东亚语文系主任周策纵赞扬他说:“七十年来,中国新诗随着现代西洋诗和五四新文学发展,由早期的意象派到象征派,到后来的现代派和后现代派,脉络可寻。……艾山早期的诗象《暗草集》所代表的三十年代和四十年代,已有超越意象而走向象征和现代的趋势。……艾山中期的诗以五十年代的《埋沙集》为代表,这儿现代主义的风格越来越强了”。著名诗人、学者闻一多表扬过他的诗。华人文坛权威翻译家施颖洲也给予他高度的赞扬。

20世纪50年代,林振述发起组织纽约白马(文艺)社,任副社长。胡适称该社为中国新文学运动海外第三中心。80年代,林振述加入欧洲华人学会和菲律宾菲华文艺协会。

中国的《老子》被《纽约时报》列为世界十大经典名著,英译本《老子》已近100种版本之多。林振述用10年时间,首次英译《老子道德经暨王弼注》被许多大学选作教材或主要参考书。

1968年,中国留学生发起保卫钓鱼台列岛领土主权运动,林振述发表了许多文章谴责美日私相授受钓鱼岛,作诗《钓鱼台之歌》捍卫祖国尊严,港台地区和美国报纸纷纷予以转载。1972年,林振述及其夫人陈三苏教授(原西南联大教授)相继回国,应邀参观北京,受到周恩来总理的亲切接见。

1996年3月23日,林振述在美国去世,享年84岁。

摘自县委党史和地方志研究室《永春县志(1988-2007)》

郑梦如 辑